萩焼のはじまり

茶陶(茶の湯で使うための陶器)として有名な萩焼は、江戸時代に周防・長門の二国を領有する毛利氏の御用窯として発展した陶器で、その歴史は今から400年以上前の文禄元年(1592)、豊臣秀吉の朝鮮出兵に遡ります。

萩焼の特徴

<土による特性>

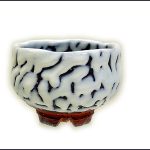

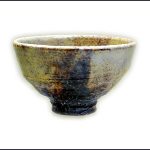

萩焼はざっくりとした焼き締まりの少ない陶土を用いた、独特の柔らかな風合いが特徴です。土が粗いため浸透性・保水性・保温性が高く、土と釉薬(うわぐすり)の収縮率の違いによりできる表面の細かなヒビ(=貫入)から水分が浸透し、器の中から表面にまで至ります。この浸透により、使い込むほどに器の色合いがだんだんと変化し、なんとも言えない侘びた味わいを醸すようになります。この変化は「萩の七化け」と呼ばれ、萩焼の特徴的な魅力となっています。

» 知りたい!萩焼「漏れる湯呑」

萩焼はざっくりとした焼き締まりの少ない陶土を用いた、独特の柔らかな風合いが特徴です。土が粗いため浸透性・保水性・保温性が高く、土と釉薬(うわぐすり)の収縮率の違いによりできる表面の細かなヒビ(=貫入)から水分が浸透し、器の中から表面にまで至ります。この浸透により、使い込むほどに器の色合いがだんだんと変化し、なんとも言えない侘びた味わいを醸すようになります。この変化は「萩の七化け」と呼ばれ、萩焼の特徴的な魅力となっています。

» 知りたい!萩焼「漏れる湯呑」

<作風>

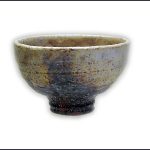

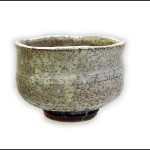

萩焼は土の風合いを生かした素朴な作風のものが多く、絵付けなどの装飾はほとんど行われません。土の配合、釉薬の掛け具合、ヘラ目、刷毛目などに、焼成の際の炎による偶然の効果などが加わり、独特の味が生み出されるのです。そのため色彩も大道土の色を生かした肌色から枇杷色、見島土の色を生かした褐色や灰青色、藁灰釉による白色など、比較的限られた色が主流です。 最近では釉薬や焼成技術の進歩、またデザインの多様性が求められることなどから、茶道具をはじめ日常食器や小物まで様々な色やデザインのものが作られるようになっています。<高台>

茶碗の胴や腰を乗せている輪の部分を「高台」と言い、この高台の一部を切り取ったものを「切り高台」や「割り高台」と言います。この切り高台も萩焼の特徴と言われますが、実はこの手法は萩焼に限ったことではありませんし、萩焼が必ずしも欠いてあるわけでもありません。しかしながら、茶陶として発展した萩焼は、茶碗の見所のひとつである高台に造形的表現を追求し、それが印象的であったことから特徴とされるようになったのでしょう。また、いつの頃からか「庶民が使うことを許すため、わざと切り込みを入れた」という御用窯らしい謂われが伝えられるようになり、これも“萩焼ならではの特徴”と思われるようになった一因かも知れません。

» 知りたい!萩焼「高台の切り込みは何のため?」

茶碗の胴や腰を乗せている輪の部分を「高台」と言い、この高台の一部を切り取ったものを「切り高台」や「割り高台」と言います。この切り高台も萩焼の特徴と言われますが、実はこの手法は萩焼に限ったことではありませんし、萩焼が必ずしも欠いてあるわけでもありません。しかしながら、茶陶として発展した萩焼は、茶碗の見所のひとつである高台に造形的表現を追求し、それが印象的であったことから特徴とされるようになったのでしょう。また、いつの頃からか「庶民が使うことを許すため、わざと切り込みを入れた」という御用窯らしい謂われが伝えられるようになり、これも“萩焼ならではの特徴”と思われるようになった一因かも知れません。

» 知りたい!萩焼「高台の切り込みは何のため?」

萩焼の陶土

萩焼特有の味を出すために重要な「土」。萩焼の伝統的な原土は、主に大道土【だいどうつち】と見島土【みしまつち】、そして金峯土【みたけつち】です。これらの土の特徴を考慮し、作品にあうよう混合して胎土【たいど】(器を作る粘土)を作ります。<大道土(=台道土)>

萩焼の主要原土。山口県内の防府市大道から山口市鋳銭司四辻の一帯で採掘される、砂礫の多い白色粘土。茶道具に適した可塑性に富み焼き締まりが少ない土で、萩焼の基本的な土味や性質はこの大道土によるもの。

萩焼の主要原土。山口県内の防府市大道から山口市鋳銭司四辻の一帯で採掘される、砂礫の多い白色粘土。茶道具に適した可塑性に富み焼き締まりが少ない土で、萩焼の基本的な土味や性質はこの大道土によるもの。

<見島土>

萩沖45キロ、日本海に浮かぶ離島・見島で採取される、鉄分の多い赤黒色土。胎土に配合することにより風合いや色彩が多様になり、また、化粧掛けや釉薬に調合して使われることもある。萩焼の造形表現に欠かせない土。

萩沖45キロ、日本海に浮かぶ離島・見島で採取される、鉄分の多い赤黒色土。胎土に配合することにより風合いや色彩が多様になり、また、化粧掛けや釉薬に調合して使われることもある。萩焼の造形表現に欠かせない土。

<金峯土>

萩の東方の福栄村福井下金峯で採取される細かな砂質の白色土。胎土の粘性を抑えるためと、より耐火度を上げるため配合される。 ※萩焼についての情報は「知りたい!萩焼」でも随時ご紹介していきます。見て、触れて、味わう

萩焼は色や柔らかさなど、その風合いはどこか人の肌を思わせます。持ったときに感じるあたたかさやほっとする感覚はそのためかも知れません。 使うほどに味わいが増し、使い手によって完成されると言われる萩焼。あなたの萩焼に出会いに、ぜひお越し下さい。知りたい!萩焼

萩焼作品のご紹介

お問い合わせ先(萩焼会館)/TEL 0838-25-9545 FAX 0838-25-8159